電磁感知作為智慧家庭與城市、安防檢查、生物醫學等領域的基礎性、關鍵性和共性問題,既是電子與信息領域的研究焦點,也是世界各國角逐的顛覆性技術。然而,體制和算法兩方面的一系列挑戰性難題(例如成本高、效率低、精度差等)均在一定程度上制約了電磁感知在第五代、第六代移動通信技術(5G/6G)和人工智能時代的進一步發展。具體來講,包括合成孔徑、相控陣、孔徑編碼等在內的現有感知體制無法兼顧系統硬件成本和數據獲取效率,而包括信號處理、逆散射等在內的現有算法亦無法兼顧算法復雜性和圖像質量。

北京大學信息科學技術學院電子學系、區域光纖通信網與新型光通信系統國家重點實驗室李廉林研究員課題組與東南大學信息科學與工程學院崔鐵軍教授課題組等人組成研究團隊,受到電磁感知的核心是電磁物理和信息的調控,智能電磁感知的核心則是對電磁物理和信息的自適應調控的啟發,將人工智能和人工材料有機結合,綜合挖掘且充分利用二者在數據信息調控和電磁物理調控方面的強大能力,從而實施物理與數據的一體化調控,構建了智能電磁感知的新框架。研究團隊研制了2.4GHz這一無線保真(Wi-Fi)頻段的電磁感知系統原型,實現了兆赫茲幀率的高質量微波成像和高精度肢體語言識別,為開發高效率、低能耗、低成本的感知系統開辟了新思路。

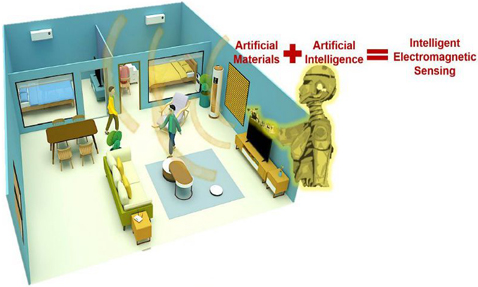

面向智慧家庭應用的智能電磁感知原理示意圖

在上述工作基礎上,受邀撰寫的論文《基于可學習數據獲取和處理的智能電磁感知》(Intelligent Electromagnetic Sensing with Learnable Data Acquisition and Processing)于2020年4月10日在線發表于愛思維爾公司旗下細胞出版社(Cell Press)的學術期刊《模式》(Patterns);第一作者是電子學系2018級碩士研究生李昊洋,李廉林為通訊作者。

相關研究受到國家重點研發計劃和國家自然科學基金的支持。

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號