2017年2月15日,DARPA國防技術辦公室發(fā)布廣泛機構公告,項目名稱為“無線電生物”(RadioBio),項目編號為HR001117S0021,征集業(yè)界對生物電磁信號傳遞的創(chuàng)新性研究方案,并準備投資研究。

1、研究目標

RadioBio計劃的目標是確定是否在生物系統(tǒng)之間存在有意圖的信號傳輸現(xiàn)象,若存在,將確定有關傳輸機理以及傳遞的信息,探索這些自然“天線”的結構和功能如何能夠在噪聲和雜波背景環(huán)境下產(chǎn)生和接收信息。

2、項目背景

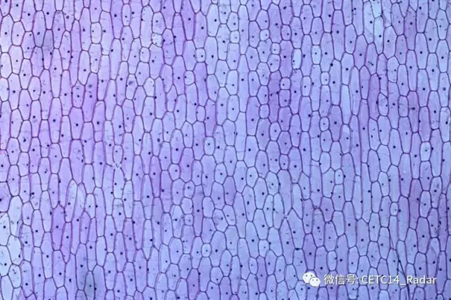

100多年來,生物學家一直在研究細胞以及各種生物系統(tǒng)之間的通信,對細胞間的化學信號傳遞進行了深入研究。當前,化學信號傳遞作為大量生化過程的基本組成的觀點已被普遍接受。然而,生物系統(tǒng)是由物理實體組成的,許多實體不斷被充入電荷,并處于運動之中,因此會產(chǎn)生電磁波。在單個細胞內(nèi),不同的生物結構在大范圍空間維度(從納米級到米級)存在,同時存在類似大范圍的現(xiàn)象學時間尺度(皮秒級“萬億分之一秒”到分鐘級)。這些空間和時間尺度與物質多樣性和個體生物結構相結合,不可避免地存在大范圍電磁波譜與生物系統(tǒng)的相互作用。另外,各種生物結構與人工諧振結構以及天線類似,并可能對電磁輻射產(chǎn)生類似的響應。

這些相互作用的結果已經(jīng)為人所知,包括視覺、光合作用、生物發(fā)光、神經(jīng)網(wǎng)絡、磁導航。但是關于生物系統(tǒng)KHz到THz頻段電磁交互作用的信息非常有限。一些理論文獻,有些是10年之前的,證明各種電磁交互的可行性,包括THz與DNA的交互。THz輻射是來自細胞膜的輻射,KHz是來自系統(tǒng)體的輻射。同時,各種實驗證明了Hz到皮赫茲(PHz)范圍電磁場對細胞和組織影響的初步證據(jù)。而且,對特定的生物結構進行了假設,如扮演開關、二極管、變壓器、放大器的角色。然而,以前公開的結果都沒有明確斷定生物系統(tǒng)間的電磁信號傳輸是否存在。另外,許多實驗在用參數(shù)化或定量方式研究時都沒有成功,沒有用實驗方法對量化的理論預測進行測試,也沒有對系統(tǒng)誤差進行有效控制。

3、對項目實驗的要求

對于RadioBio計劃,明確斷定電磁波信號傳遞的任何實驗都必須是可預測、可量化,并且是參數(shù)化和可控的。

可預測:必須做出具體的定量理論預測,并進行實驗(這需要將生物系統(tǒng)建模/仿真為發(fā)射/接收天線,對周邊的電磁環(huán)境等進行模擬仿真)。這種方法與觀察研究法相反,后者在用Y電磁場觀測后得到X效應,這對RadioBio計劃是不合適的。

可量化:模型必須預測場強、距離、帶寬、通道容量的數(shù)字測量。

參數(shù)化:由于參數(shù)是不斷變化的,模型必須進行預測,實驗必須測試連續(xù)響應,從而揭示并理解內(nèi)在機制。

可控:對于與生物采樣準備和天線測量有關的廣泛系統(tǒng)效應,實驗必須認真地控制。另外,對結果的充分驗證需要專業(yè)的電磁通信模型,能夠對不同環(huán)境、不同生態(tài)系統(tǒng)以及不同長度和時間尺度進行測試。

4、對項目團隊的要求

RadioBio團隊需提出具體的電磁信號傳遞機制,通過建模仿真,各團隊需通過清晰定義影響通信信道的生物系統(tǒng)或系統(tǒng)組成部分、電磁空間/譜/時間/頻率模型,以及會削弱通信質量的背景/雜波/噪聲等各種源,并量化這些假設。將這些模型用于各種生物系統(tǒng)和環(huán)境的定量、參數(shù)化預測,如果經(jīng)過實驗驗證,將明確證明電磁信號傳遞通道的存在。

DARPA預期該跨學科小組將實現(xiàn)這些目標,研究團隊成員需包含理論-生物電磁學、理論-天線設計、實驗-生物系統(tǒng)準備和實驗-電磁測量四個核心領域的專家:

理論-生物電磁學:為了定義并優(yōu)化假設,團隊必須有能夠理解所研究的生物系統(tǒng)間以及不直接相關的生物環(huán)境效應的專家。項目團隊必須能夠理解所提的通信通道的生物分支,以及備選(如化學)通信通道,從而能夠提出對所觀察現(xiàn)象的其它解釋。最后,項目團隊必須能夠提供這些系統(tǒng)的復雜模型和仿真,可以是傳統(tǒng)的,也可以是量子力學的,只要合適即可。

理論-天線設計:項目團隊需具備對復雜天線系統(tǒng)進行建模的能力,可以使用經(jīng)典工具,也可以使用量子工具,根據(jù)需要而定,但不要使用與天線設計通用的大量假設。生物系統(tǒng)天線將可能擴展近場和遠場概念,可能短于單個波長,可能包含于非均勻陣列,包含于復雜的水性和充電環(huán)境,并具有相對電磁輻射和檢測同等時間尺度的運動和變化的結構。

實驗-生物系統(tǒng)準備:項目團隊要具有準備所需的多個尺度和環(huán)境的生物系統(tǒng)的能力,要有對潛在系統(tǒng)誤差和潛在變化的深刻理解。

實驗-電磁測量:項目團隊要具備產(chǎn)生源和探測器的能力,要有充分的帶寬、穩(wěn)定性、效率、噪聲和波長,并測試提出的假設。特別是,項目成員要理解電磁背景和雜波效應,以及對實驗精度和重復能力的影響。

RadioBio計劃的范圍包括整個電磁頻譜,從低頻電磁波到PHz,DARPA在新研究領域的興趣意味著會把優(yōu)先級放在KHz到THz范圍的提案上。對提案的要求是電磁波信道在生物系統(tǒng)中能夠被無模糊地識別出來,在這種意義上,發(fā)射信號產(chǎn)生一個特定的生物結果,并且這種行為對于實驗和所用的頻率是可以重復的。類似的,需要一個關于收發(fā)天線或生物電路的數(shù)學模型,并需要對該模型進行定量實驗驗證。對實驗必須進行清晰地描述,特別要注意控制和系統(tǒng)效應。為了證明可重新形成和可重復能力,必須在多個系統(tǒng)和多個環(huán)境對模型的預測進行驗證。提議的研究必須探究類似或不同生物系統(tǒng)間的電磁交換機制。

5、項目安排

該計劃分成兩個階段,每個階段持續(xù)24個月,項目團隊在兩個技術領域開展工作。第一個技術領域是假設測試,第二個技術領域是理論支撐。

第一階段A(12個月):在第一階段的前12個月,項目小組將清晰描述假設的生物電磁信號,并驗證理論和實驗能力,能夠在可預測、定量化、參數(shù)化、可控的實驗中無模糊地驗證理論和實驗能力。

第一階段B(12個月):在第一階段的后12個月,項目團隊將測試其假設,明確確定是否在生物系統(tǒng)之間存在有意的電磁通信。若是,項目團隊將確定傳遞了什么信息,以及是如何編碼的。項目團隊必須給出度量方式。

第二階段(24個月):開發(fā)通信通道。第二階段的目標是將第一階段獲取的知識用于設計和制造工程通信系統(tǒng)模型。潛在的測試床包括但不限制在感知或調控生物功能的范圍。提案要確定所提假設通信信道的具體潛在應用,以及開展實驗的細節(jié),如果成功的話,將會投入實用。

6、影響分析

RadioBio計劃反映了DARPA試圖通過研究生物信息電磁傳遞機理,為解決當前無線電信息傳遞中的雜波、干擾、天線設計等電子學問題尋找新的途徑。雖然該計劃是以無線通信為研究方向,但涉及的電磁輻射機制、天線設計、背景干擾抑制、信號檢測理論同樣適用于雷達,有可能為雷達系統(tǒng)設計、器件研制、信號處理帶來新概念、新理論、新方法。

PS:DARPA在交叉學科前沿探索中提出的可預測、可量化、參數(shù)化等實驗理念以及跨學科團隊的組建等做法值得深入研究和借鑒。

信息化戰(zhàn)中雷達面臨的電磁環(huán)境日趨惡劣,RadioBio計劃的一部分動機就是為了有效地對抗噪聲、雜波和干擾。2017年6月23-25日,中國電子學會將在北京舉行2017年全國復雜環(huán)境下雷達設計、干擾和防護學術交流大會,多位行業(yè)大咖參加,讓我們一起期待吧!

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號